陇南市武都区在应对“五一”假期游客激增时的应急措施和长远规划,体现了文旅服务中“应急”与“长效”的双重智慧。

当网络上不断有人对武都区住宿的应急办法,解决游客住宿的事情,从学生的角度,有很多善后事情说三道四纷纷扬扬。理性分析武都区提前制定住宿应急保障预案,还是很有温度的。

一是酒店、宾馆等常规住宿资源,5月1日18时入住率已达100%。二是开放党校宾馆、老年公寓、足浴店等备用场所,22时前全部住满。三是启用两所学校1600间宿舍,免费提供全新床上用品、洗漱包及早餐,最终安置1500余人。

这种分层响应机制有效避免了资源挤兑,确保游客“有处可去”,武都区文旅局副局长在万象街景区直播时,实时收集游客住宿需求,并通过“武都文旅”后台登记信息,迅速协调资源。同时,提前公布文旅、商务、公安部门负责人电话,确保游客求助渠道畅通。

学校宿舍不仅提供基本住宿,还配备全新被褥和早餐服务,游客在感谢信中特别提到“被褥的柔软气息”和“热气腾腾的早餐”,体现了服务的人性化。

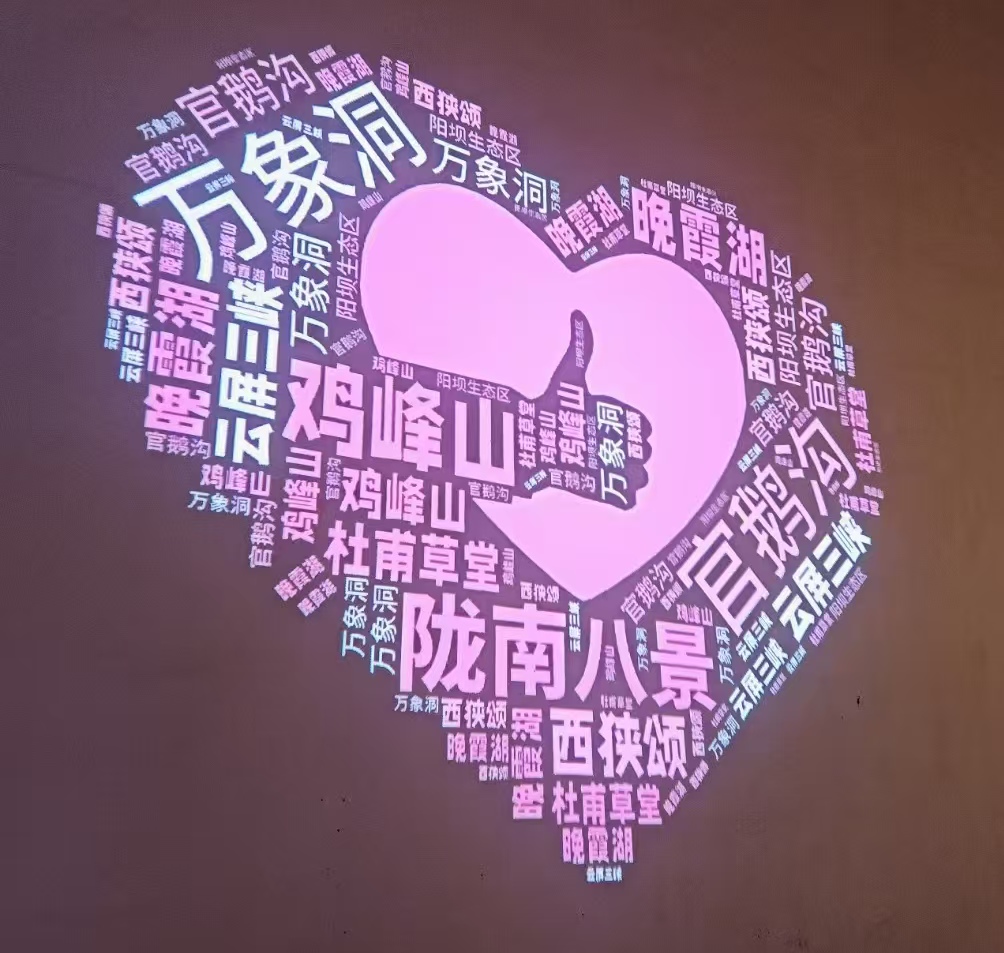

武都区以“大景区+全域游”为思路,将万象洞(国家4A级景区)、姚寨沟、千坝草原等分散景点串联,打造“朝九晚武”深度游模式,推动游客从“打卡游”转向“沉浸式体验”。例如,万象街的开放整合了非遗展演、灯光秀、潮玩消费等业态,成为连接景区与城市的新地标。

通过兰渝铁路、武九高速等交通网络建设,武都区成为连接九寨沟、官鹅沟等景区的枢纽,实现“快旅慢游”。近三年投入6.77亿元实施365个交通项目,并建设生态停车场、旅游厕所等配套设施。

结合中医理疗、温泉疗养等打造百亿级产业集群,出台专项资金管理办法,每年投入500万元支持文旅发展。通过城乡振兴运营集团整合资源,引入专业运营团队(如北京伟光汇通),推动景区与周边乡村经济联动,带动农家乐、手工艺等产业发展。文化赋能与IP打造,万象街以熊猫IP馆、非遗工坊为核心,融合秦陇文化与现代商业,通过灯光秀、民谣演出等吸引年轻游客;姚寨沟则以藏羌文化为主题,开发研学游、星空露营等新业态,形成差异化竞争力。

应急与长效的平衡之道,预案前置与动态调整。 武都区的应急措施并非临时起意,而是基于假期前制定的详细预案,并通过公开负责人电话、动态直播反馈等实现灵活调整。

资源转化与品牌塑造。应急服务中展现的“城市温度”成为文旅品牌的一部分,游客的感谢信和社交媒体传播为武都积累了口碑,转化为长期吸引力。

产业融合与可持续性。 从单一景点到全域旅游,再到康养、研学等产业链延伸,武都区将生态资源转化为经济动能,2024年旅游收入同比增长95.03%,乡村旅游收入增长121.88%,验证了“绿水青山”与“金山银山”的共生逻辑。

武都区的做法表明,文旅发展的核心竞争力不仅在于应急能力,更在于通过系统性规划将短期服务转化为长期价值。其经验为其他地区提供了“应急有方、发展有路”的范本——既要快速响应“泼天的流量”,更需以全域思维激活资源禀赋,让每一次应急成为品牌升级的契机。(作者:介一)