陇南康县与徽县文旅融合实践观察,赛事驱动下的县域经济新图景。值得观察两个县域的引流措施。

在“绿水青山就是金山银山”理念的指引下,甘肃省陇南市康县与徽县通过差异化路径探索文旅融合新模式,以体育赛事为切口,激活县域经济活力。本文基于两县实践,梳理其发展经验、对比优势短板,并展望未来方向。

一、赛事赋能:从“单点突破”到“全域联动”

康县模式——生态赛道激活康养经济。

康县依托“陇上西双版纳”的生态底色,连续两年举办青龙山半程马拉松赛事。2024年赛事吸引全国3157名跑者,赛道串联“一带一路”美丽乡村论坛会址、福坝村、山根梦谷民宿等节点,形成“天然氧吧+田园村落”的沉浸式体验场景。赛事期间,配套特色美食展销、公益跑等活动,带动周边民宿单次活动营业额超80万元,村民就业率显著提升。其成功得益于:

生态优势转化:森林覆盖率85%,负氧离子浓度高达2万/立方厘米,赛道设计突出“山水相依”的原生态景观;

产业链延伸:茶旅融合(阳坝茶园)、民宿集群与赛事形成互补,延长游客停留时间;

品牌效应积累:获中国田协“可持续发展赛事”奖,入选“健康中国•康养旅游百强县”,区域知名度持续攀升。

徽县潜力——文化IP亟待破圈。

徽县虽未直接提及跑步赛事,但其金徽酒文化生态旅游景区(国家4A级)展现出文旅融合的深厚潜力。景区以千年酿酒历史为核心,融合自然景观,并规划建设甘味烹饪厨艺学校,探索“酒文化+美食研学”模式。然而,相比康县,徽县文体旅融合仍显不足:

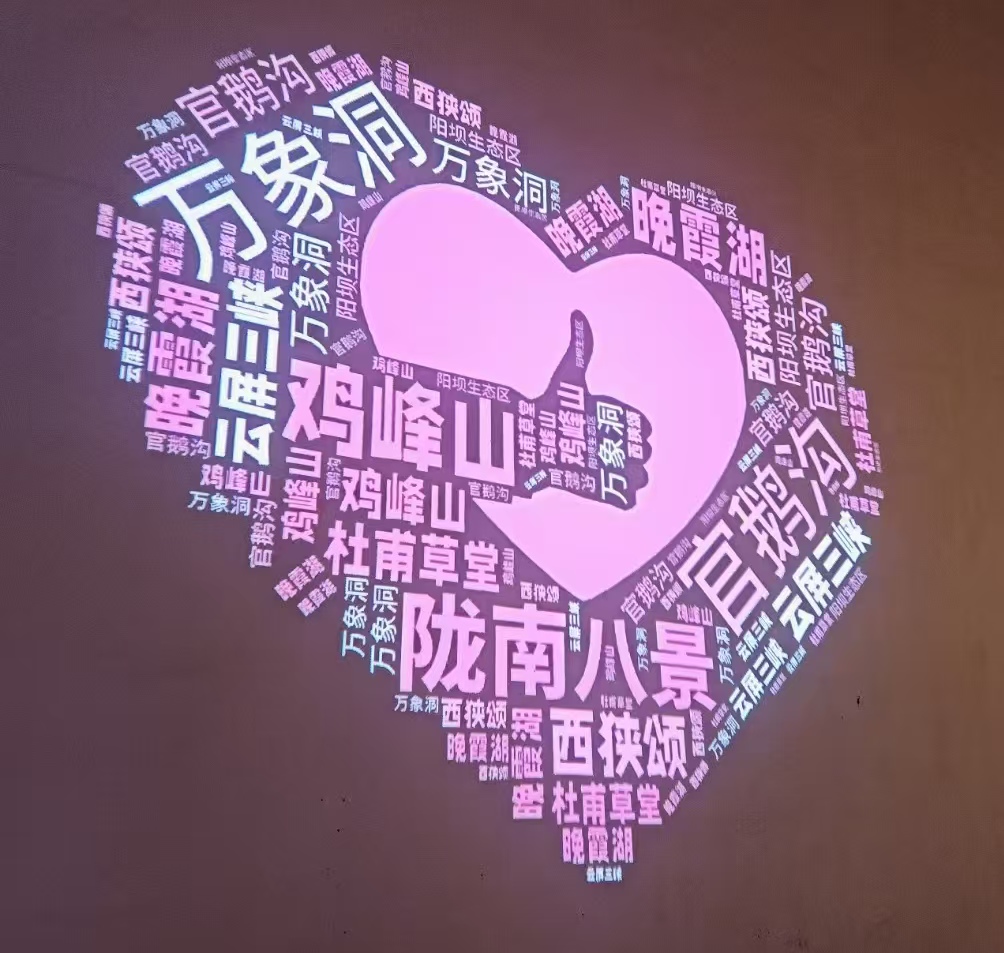

文化资源待激活:青泥岭古道、西狭颂等历史遗迹尚未形成标志性体育IP;

体验深度待提升:现有旅游以静态展示为主,缺乏互动性与参与感;

基础设施短板:交通可达性与住宿配套较康县滞后,制约流量转化。

二、优劣对比:生态驱动与文化赋能的差异化路径

康县核心资源是生态禀赋突出,森林、茶园、民宿形成立体康养网络,运营模式是“赛事+康养”成熟,经济效益直接(民宿、餐饮增收显著)。品牌影响力方面国家级康养品牌加持,区域协同效应初显。可持续性方面需警惕过度开发对生态的冲击。

徽县核心资源是历史文化厚重,酒文化、古道遗迹具备独特IP价值,运营模式依赖传统观光,文化变现路径单一,游客停留时间短。品牌影响力方面酒文化知名度高,但文体旅融合尚未破圈,缺乏现象级活动。可持续性方面非遗活化不足,需强化文化体验场景。

三、未来方向:双轮驱动下的县域文旅升级

1. 深化“文体旅+”融合创新。

康县:拓展“夜经济”,开发星空露营、智慧导览等业态;升级“茶旅+体育”,推出采茶徒步、山地自行车赛等衍生项目。

徽县:打造“青泥岭古道越野跑”,结合AR技术还原历史场景;借力金徽酒IP,举办“酒文化主题马拉松”,联动美食研学形成消费闭环。

2. 构建区域协同网络,融入“甘陕川文旅环线战略联盟”,设计跨省主题线路(如“诗路康养线”“古道探险线”),共享客源与赛事资源。推动康县马拉松与徽县文化跑联动,形成“生态+文化”互补品牌矩阵。

3. 强化生态与文化可持续性。康县需建立生态承载力评估机制,限制核心景区过度商业化;徽县可设立非遗体验工坊,将文化符号植入赛事配套活动。推广低碳赛事标准,如使用新能源接驳车辆、可降解物料,树立绿色文旅标杆。

4. 完善基础设施与数字赋能。康县加快智慧旅游平台建设,实现“人工智能本地化”;徽县亟需提升交通网络(如增设景区直通车),并开发沉浸式数字导览系统。 两县共同培育文旅创客,吸引青年返乡创业,孵化本土化IP与文创产品。

康县与徽县的实践,折射出县域文旅发展的两种典型路径:生态驱动与文化深耕。改变传播的路径,活动尚待融合城市符号的传播记忆锚点。未来,康县需在“流量”中守护生态本底,徽县则需在“留量”中激活文化基因。通过差异化定位、区域协同与技术创新,两县有望成为西北地区“文体旅融合”的示范样本,为乡村振兴与县域经济高质量发展提供新动能。(作者:也很美)